Reform menu

農家さんの協力のもと、安心できる品質のたたみをお届けします。

「生協さんでたたみを替えてもらえるの?」今から30数年前、ある組合員さまからのお問い合わせがきっかけでした。生協として「品質を確保し、組合員さまにご安心していただけるたたみをお届けする。」30数年経った今でも「こだわり」を持っておすすめします。「畳表」の「い草」は、農作物ですので「安心した品質」と「仕上がり」には様々な「こだわり」が必要となります。こちらのページでは、コープ住宅こだわりの「い草」や「畳表になるまで」をご紹介します。

「い草」は農作物なので、肥料と薬剤を使用するのですが、コープの「たたみ表」は、生産する農家の方々が情報を持ち寄り毎年の作柄から有機肥料を作り、使用する農薬を最小限に控えながらも丈夫な「い草」を作っています。

「堆肥」は肥料的効果だけでなく、多くのミネラルを含んでおり、堆肥を施す事で土が軟らかくなり植物の根が丈夫に育ちます。軟らかくなった土中では微生物が良く育ち、活発に植物の生育の手助けをしてくれます。

「農薬」は全く撒かない方がいいのですが、ゼロと言う訳にはいきません。「たたみ表」になる茎の部分を強くするために、最低限の農薬で毎日の育成状況をしっかりと見極め、管理をしていきます。組合員さま宅へ届ける為の「こだわり」はい草農家の方々に助けられて実現しています。

熊本県八代市は、日本国内に流通するい草の約9割を生産する一大産地。豊かな水資源と温暖な気候に恵まれ、品質の高いい草が育まれています。長年の技術と生産者の誇りが息づく八代のい草は、香り・色・耐久性に優れ、畳だけでなく多彩な和の暮らしを支えています。

コープ住宅がご提供する畳表は、熊本県八代産のい草を使用しています。

※中国産い草を使用した畳も取り扱っております。

い草の苗は寒い時期に本田へ植えつけます。

11月ごろ、圃場(苗を育てる専用の場所)より健康的な青苗を掘り起こし、根についた土を落とします(い草たたきといいます)。

次に一株一株、丁寧に株分けをし、機械や手作業で植え付けを行います。春になるころには、土の中で丈夫な根が張るようになります。

3月から4月には、60cmくらいに伸びた「い草」を刈ります。これを先刈りといい、

・太陽光を根元まであてて、発芽を促す

・田んぼの土の温度を上げる

といった効果があります。

除草剤を散布しつつ、有機肥料を成長に合わせて与えます。

光合成がさかんになる時期に、豊富な栄養を与えることでい草はどんどん伸びていきます。

5~6月ごろ、い草がどんどん成長します。

背丈が伸びると、風で倒れやすくなるため、田んぼ全体に縄をかけます。

成長に合わせて、網の高さも都度調整します(網上げ)。

6月~7月ごろ、縄を取り外して刈取りします。

刈取り時間も、日中の暑い時間に作業するとい草が傷んでしまうため、

夜明け前の午前3時頃~夜明け前までに行うか、日没後に再開します。

成長したい草は1m40~60cmにも。この長さが良質な畳のポイントです。

収穫されたい草は農家さんの作業場へと運ばれます。

夜露に濡れたい草が蒸れて傷まないように冷やします。

余分な汚れも洗い流します。

その後、い草を染土という粘土質の泥につける「泥染め」を行います。

【泥染めの効果】

・保湿性を高め、い草の繊維を傷めにくくする

・水分が染土に吸収され、その蒸散するので乾燥が早い

・乾燥に偏りがなく平均して進むので、変色しにくい

泥染めを終えたい草は余分な染土を落とし乾燥釜で乾燥されます。

乾燥は約65℃~70℃前後の温度の設定で始まり、終わる5~6時間前に約60℃まで温度を下げ、約17~20時間もかけてゆっくりと行います。

乾燥終了後、ある程度釜の温度が下がったらい草の変色や湿気を防ぐため余分な染土を落とし黒ビニール袋に入れます。

黒ビニールに入れたい草(原草)は口を縛り、光が当たらない場所に野積みにし、製織を行うまで保管します。

保管していた泥染後のい草(原草)を、選別機で長さ別に選別します。

選別した原草は長さ別にひとまとめにまとめます。

その後いったん加湿を行います。

【なぜ加湿するのか?】

・い草が膨らむので織機の針が刺しやすくなる

・製織する際にい草が折れにくい

・仕上がりがきれい

加湿を終えたい草を一本一本手作業で選別します。

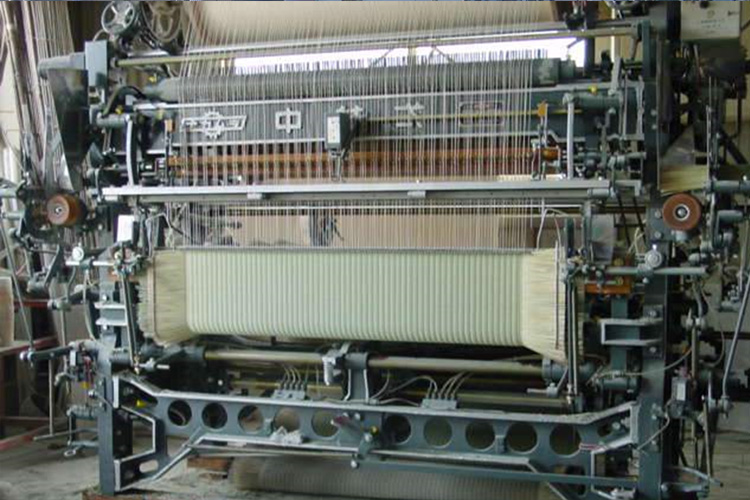

畳表は専用の織機を用いて製織されます。経糸(たていと)には麻や綿の糸が使用され、そこへ一本一本、丁寧にい草が通されて織り込まれていきます。

製織の過程では、い草の太さの均一さや織り込む密度が非常に重要で、これらが畳表の表情の美しさや手触りの滑らかさを大きく左右します。

また、適切な張り具合や織りのリズムも加味されることで、上質な畳表に仕上げられます。

最後にきびしい検査を経て、畳表の完成です。

このあと、畳表は施工する兵庫県の畳屋さんに運ばれて、「表替え」や「新調」をする際に、実際の畳に仕立てられていきます。

コープ住宅では、畳や和室の状態を見てリフォーム方法をご提案いたします。

畳の状態によっては「床下の無料点検(湿気やシロアリ調査)」もおすすめです。気になる症状があれば一度ご相談ください。

また和室の使用状況に応じて、畳のグレードの選定やフローリングへの変更もご提案いたします。ふすまや障子、壁紙や照明といった和室全体のトータルリフォームもお任せください。

» 畳のリフォーム

» ふすま・障子のリフォーム

» シロアリの駆除・防除(床下の無料点検)