シロアリの種類や見分け方

Reform menu

シロアリってそもそもどんな虫なのか

シロアリは、木材を主なエサとする昆虫で、住宅や建築物に深刻な被害をもたらす害虫として知られています。

見た目はアリに似ていますが、実際にはアリとは異なる分類に属しており、生態や習性も大きく異なります。

特に湿気を好み、床下や柱など目に見えにくい場所から侵入し、気づかないうちに建物の内部を蝕んでいくのが特徴です。

シロアリの種類

日本には現在23種類ほどのシロアリが確認されています。「シロアリ」の名前の通り、大半を占める働きアリは白く、兵隊アリや女王アリがいて、群れで生活しています。通常は森や山など土の中に住んでおり、枯れた木や枝を食べて分解してくれる生態系になくてはならない存在なのですが、建築物の柱や梁、壁なども食害してしまうため、家の中に発生したら駆除しなくてはいけません。

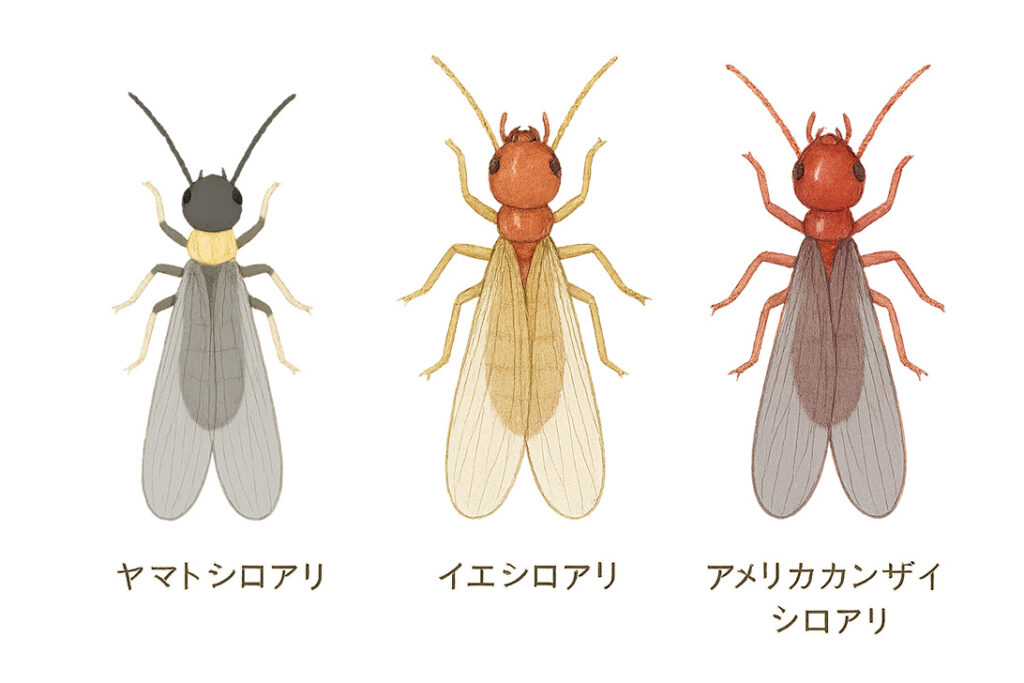

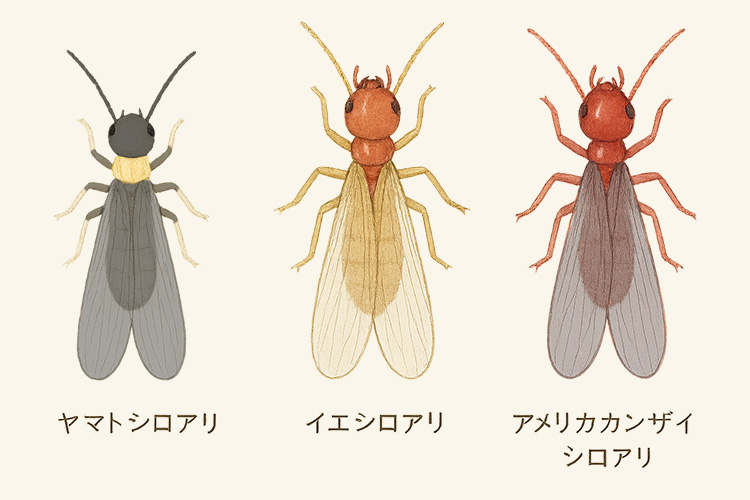

住宅に被害をもたらすシロアリですが、よく見られるシロアリは3種類で

・ヤマトシロアリ

・イエシロアリ

・アメリカカンザイシロアリ

ほとんどは「ヤマトシロアリ」か少し大きな「イエシロアリ」で、最近では「アメリカカンザイシロアリ」の被害も報告されています。

「ヤマトシロアリ」や「イエシロアリ」は湿った木材を好むので、布基礎や換気の悪い床下などが狙われます。「カンザイシロアリ」のカンザイとは「乾材」と書き、乾燥した木材も食べてしまう外来種のシロアリです。

シロアリと通常のアリの違い

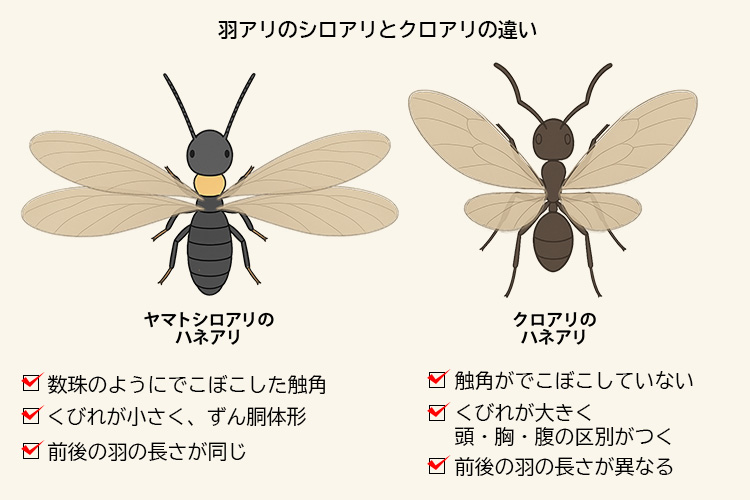

シロアリはアリと比べて、大きさも生態も良く似ていますが、実はゴキブリの方が近しい昆虫です。アリは頭・胸・腹のくびれがはっきりと分かりますが、シロアリはあまりくびれが分からないずん胴体形をしています。触覚も数珠のように凸凹しています。

また光に弱く、土の中などで生活しているため、羽のないシロアリを日常生活で見かけることは殆どありません。唯一見かけるチャンスは、新しい巣(コロニー)を作るため、羽アリがいっせいに飛び立つときです。

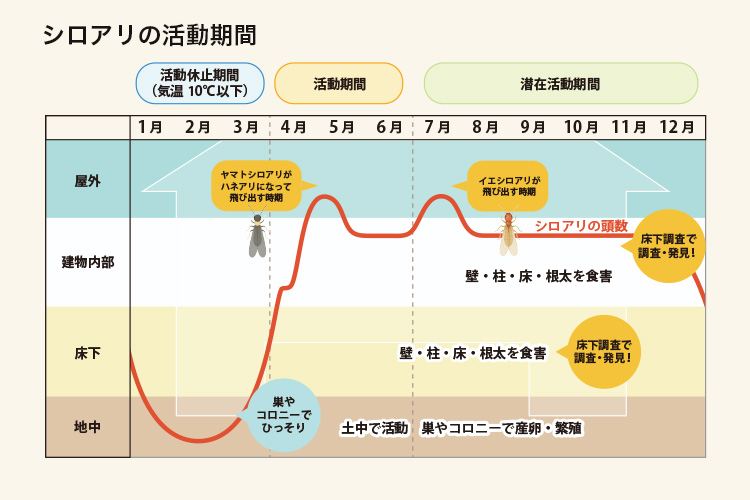

シロアリの活動時期

シロアリは巣が成熟すると、新しい場所で巣を作るための羽アリを育てはじめます。そして4月~10月の暖かい時期に、群れで巣を飛び立ちます(群飛)。その飛行を無事に新しい場所を見つけ、ペアとなる相手を見つけることができた羽アリが、次の新しい女王・王となって巣を作ります。羽アリはほかにも捕食されたり、風で飛ばされたり、うまく着地できなかったり、ペアを見つけられないこともあり、無事に巣立ちして新しい巣を作れる羽アリはごくわずかです。

羽が落ちるのはこの群飛のときです。シロアリは木材にとっては怖い存在ですが、やはり小さな虫なので、多くの羽アリが羽と共に命を落としてしまいます。とはいっても、巣が大きくなったために羽アリが生まれるわけですから、たくさんの羽が落ちている=成長した巣が近くにあるというサインです。建物のまわりにたくさんの見慣れない羽やシロアリの羽アリを見つけたら、すぐに調査をご依頼ください。

シロアリのハネアリ

いつもは半透明の白い体をもつシロアリですが、この巣立ちのときに生まれる羽アリは、羽があるだけでなく体色も変わります。そのため、シロアリなのに白くない虫になってしまいます。

しかし、羽が生えたアリ(ハネアリ)にも、シロアリか通常のよくいるアリ(クロアリ)かを見分けるポイントがあります。上記の様に胴にくびれがないほか、トンボのように同じ長さの羽が4枚ついているのがシロアリの特徴です。クロアリの羽アリは、くびれがはっきりしているほか、蜂のように前後で長さの違う羽がついています。

シロアリによって違う対処法

シロアリの働きアリは日常生活ではほとんど見ることができないうえ、違いが分かりにくいのですが、羽アリの時期なら見分けることができます。家の周りで気になる羽や死骸を見つけたら拾っておいて、業者に見てもらうと安心でしょう。また兵隊アリも頭の形で見分けることができます。

なぜ種類を特定するのが大事かというと、シロアリの種類によって生態が違うため、対処法も変わってくるからです。

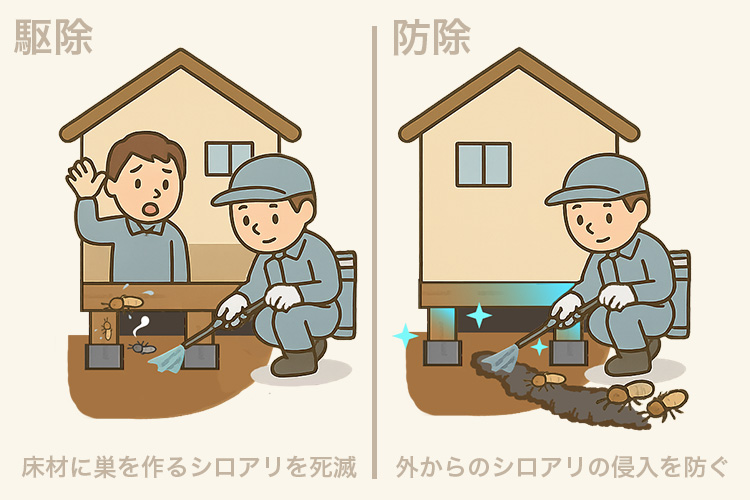

たとえばヤマトシロアリはエサとなる木材の中に巣を作りますので、床下に潜り、木材や薬剤散布をして駆除しますが、イエシロアリの場合は土の中に大きな巣を作り、長い道を作って遠くの木材を食べる性質があります。そのため、イエシロアリを駆除するには、家の各所に毒エサを設置し巣に持ち帰らせるベイト工法を採用して駆除します。

床下点検をしてシロアリがいなかったとしても、今後被害に遭う可能性はないとは言えません。今後シロアリの侵入を防げるように「防除」として薬剤を散布すると安心です。

床下点検でできること

コープ住宅が行う床下点検では、シロアリの調査の他にも様々なことを調査しています。

①シロアリのチェック

②環境のチェック(湿度の高さ・カビの有無など)

③上下水道の漏水チェック

④基礎のチェック(クラック・剥がれなど)

シロアリがいなくても、湿度が高い場合は今後シロアリが発生する恐れもあるため、床下換気扇などのご提案ができます。

特に床下は、一般の方には点検できない場所なので、専門知識を持ったプロに定期的に見てもらうのがおすすめです。